台灣產業創生平台於9月26日所舉辦的年度盛會──「2025年台灣企業升級轉型論壇:從有限賽局邁向無限賽局」,除了由平台創辦人暨董事長黃日燦親自解析最新發表的《2025年台灣企業升級轉型調查白皮書》外,今年特別安排三場專題分享及一場圓桌論壇,讓與會者對產業現況有更深入的認識。

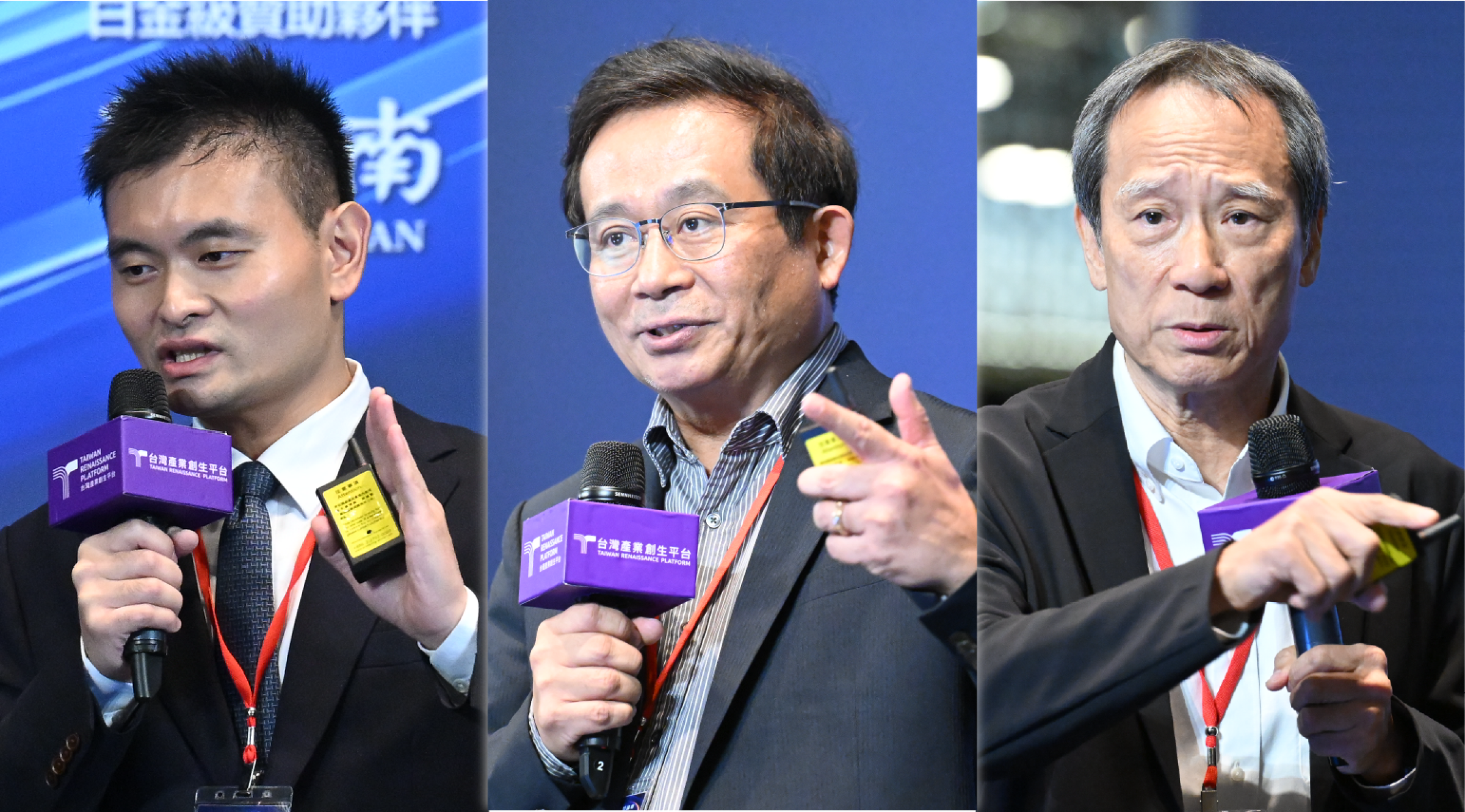

三位講者貴賓分別是瑞儀光電董事長暨總經理王昱超、信驊科技董事長暨總經理林鴻明、臺灣大學國企系名譽教授暨誠致教育基金會董事長李吉仁;並由黃日燦主持圓桌論壇,以「從有限賽局邁向無限賽局:企業領導人的抉擇與佈局」為題,邀請三位專題演講貴賓一起交流討論。

以下為三場專題分享及圓桌論壇的重點內容摘要。

王昱超:面對傳統框架與有限賽局:年輕領導者的破局思維

瑞儀光電董事長暨總經理王昱超表示,瑞儀1995年在高雄前鎮成立,今年剛過30歲,2023年我剛回來接班後,2024年的營業額做到516億元,每股稅後盈餘15.63元,已連續7年賺進1個股本,創下歷史新高。

我們的工作非常專注於開發背光模組產品,全球有二、三十家背光模組廠,我們之所以能賺錢,是因為我們在整合化學、模具及製程方面的服務做得很好,這是我們的優勢。

過去30年來,我們的背光模組的產品都在中國大陸製造,營運範圍主要在台灣及大陸;但今日市場需求變得非常熱門,因此,我們透過併購及一些戰略部署,已經走向全球。我們的研發總部在高雄,但現在我們在芬蘭、加拿大、瑞典和瑞士當地都有團隊了。

在製造方面,除了台灣和中國,我們在馬來西亞的廠今年一月開始生產,越南廠預計在十月底啟用,成為我們第五個生產地。在營運上,以前客戶比較集中,業務運作較安逸,不需要頻繁拜訪客戶,如今我們展開許多新事業,也在美國及日本設立銷售及售後服務團隊。

此外,針對當前不穩定的政治局勢,我們除了進行多項跨國併購,並在新加坡設立第二家分公司,將來若台海發生危機,我們還能夠支付員工薪資、滿足客戶需求,以及維持各品牌的運營。因為我認為現在全球穩定性有限,我們必須做好充分準備,採取相應措施。

2023年我剛接手公司時,我收到一個讓我覺得沉重的報告,OLED與MicroLED這些自發光技術,完全不需要背光模組的新技術。2024年開始,我們主要客戶首度量產OLED顯示器時,這對我們來說是一個重大挑戰。

過去柯達與Nokia,這兩家公司做了所有正確的事後,最終還是失敗了。我覺得這很像我在2023年8月看到的情況,即使我接班時,LCD仍有很好的發展空間,但我相信我的美好時光不多了,所以我開始研究我們未來光學的趨勢,部署次世代的光學技術。

我認為真正的領導,不是看見才相信,而是先相信,才能帶領團隊看見。也就是轉變思維,先相信未來的可能性,才能帶動行為的改變。小時候讀過的一本書《小王子》,有一句話讓我很有共鳴:「要建造一艘船,並不是請大家去收集木材並分配工作,而是先激發所有人對遼闊海洋的嚮往。」作為一家擁有豐富能量的台灣半導體晶圓光學公司,我們依舊充滿希望,只是我們不能永遠待在一個賽道裡,所以我需要做的第一件事就是設定目標。

我剛接班時就去拜訪客戶,聽到他們對瑞儀的期許與擔心,還有他們對瑞儀10年、15年後的期待。為了快速取得先進光學技術,從2023年開始到現在,瑞儀連續跨國併購芬蘭、丹麥等三家光學新創公司,併購這三家公司完全不是基於財務考量,我進行併購時也碰到不少挑戰,但為了達成我提到的目標,我認為併購是最好的方式。

因為,我買這些公司也買了他們的人脈,每一間公司的人脈都是在這個領域30年來最專業的;即使3間公司被併購時都在虧錢,但這才是瑞儀的機會,代表他們的東西都還未商品化,如果已經商品化,可能就需要花更多錢去併購。

目前瑞儀有35個不同國籍的員工,從教育訓練、新舊員工及新舊事業部融合等都有許多挑戰,還要符合股東與員工的期待,我給自己的KPI不是搶先推出新產品,也不是短期營收,而是我們要成為持續陪客戶走到最後的人。

林鴻明:選擇專注:從技術利基走向無限賽局

信驊科技董事長暨總經理林鴻明表示,信驊的創業對我來說,也是人生的驚喜。如果你在2004年投資信驊,2025年的今天,它的投資報酬率已經增加了2千倍。在過去近20年中,我們年成長率保持在35%,一家公司在20年內每年平均複合成長率有35%,是非常困難的。加上我們的通用伺服器能夠達到80%的市場占有率,在過去半年的大環境下,在伺服器市場,這都是一個相當顯著的成就。

因此常有人問我,如何能做到這件事?我認為,努力是基本的。很多企業很努力,也有很好的人才,但不見得都能達到35%的年成長率。事實上,如果你逮到一個浪潮,然後在這個浪潮上,這個浪潮就會帶你往前走;假如是在浪潮的尾巴,你無論如何努力,浪潮可能就會越來越遠。因此,每個企業都要嘗試去逮住一個浪頭。

逮住雲端運算的浪頭其實是超乎我們預期之外的,信驊在2004年成立時,當時雲端運算的概念尚未出現,iPhone是在2007年才推出的。我剛成立時也沒有這個資源,我認為未來是這樣的世界,只是少了一個晶片,我們逮住機會就把它做出來了。

我是IC界的老兵,見證了半導體的成長過程。記得我大二時,系辦舉辦參訪,參觀了一家電子所的RCA示範工廠,當時公關對我們說,全世界會設計IC的大概只有三十幾人,電子所有幾位,當時我想,哇,設計IC這麼偉大,我就立志要做IC設計。

IC產業是什麼呢?大家可能不太了解,我做了39年,簡單來比喻,IC產業就像拍電影一樣,需要一個好的劇本、精心製作和良好的行銷。電影拍板之後,它的產出就是底片。同樣地,IC的產出就是光罩;假如賣得好,光罩就很有價值,假如賣不好,光罩就跟底片一樣,可以丟掉了,IC產業大概就是長這個樣子。

我們做第一代遠端伺服器管理晶片(BMC)時,只要花兩千萬元新台幣就可以做出一個BMC,當時製程不像現在這樣複雜;如今,IC產業的進入門檻愈來愈高了,如果我們要開發一個12奈米的晶片,需要兩千萬美元;如果要跨入5奈米晶片,可能要準備20~30億元。

當我們在追求無限賽局時,我很推崇一本書《從0到1》,作者寫出「完全競爭」與「獨占事業」的不同。假如你擁有一個寡占企業時,它的價值是很高的;假設你要成為永續的企業,你要盡量成為一個獨佔的企業。

有人問我們,為什麼你的BMC可以拿到80%的市占率?這個晶片市場的特殊之處在於,它需要開發許多軟體,如果客戶要把你的晶片換掉,它的軟體風險是大的,所以它變成一個很大的保護傘;當我擁有一個這樣很強的cash cow(搖錢樹)時,我就有機會去發展第二、第三個產品線,這是一個永續的策略與方法;假如你沒有一個很強的搖錢樹,你要去發展無限賽局是危險的。

當年我要創業時,廣達董長林百里曾說:「未來的計算就像電力一樣,你隨插隨有。」當時大家還不知道什麼是智慧型手機,等到大家明白什麼是雲端計算時,整個伺服器市場已蓬勃發展。信驊最大的恩人就是林百里,當年我們有機會被廣達選上,成為合作夥伴,可以說沒有廣達,就沒有今天的信驊。

我們在雲端的浪頭上,享受到非常多的優勢,因為智慧手機的起來,讓信驊有機會可以成為雲端關鍵晶片的領導者。還有一個重要關鍵就是我們的管理風格很像Netflix;Netflix認為,企業要成長有三點很重要,一是提高人才密度,二是鼓勵講實話,三是充分授權。我認為這三點也是邁向無限賽局很重要的基礎。

信驊市值兩千億元,但是我們只有不到150位員工,不僅人才密度高,也鼓勵講真話與充分授權。創業之前,我沒有領導公司經驗,但信驊是慢慢成長,讓我有充裕時間去當領導。一個獲利公司有很大好處,就是我可以平常心,充分授權,因為口袋深,經得起犯錯。張忠謀曾說,領導者最重要特質是誠信。我們公司也是講真話,用這樣的方式來領導。

我是技術出身,右腳比較強壯,花很多時間在研發上;有些人問我為什麼不用左腳(併購),等信驊衝破百億元營收時,就會考慮用左腳。我希望信驊對人類科技文明有貢獻,希望能成為像台積電這樣的公司,這是我們追求目標。但要做出成績,企業就要有容錯文化,否則公司永遠就是一代拳王,只能做一代。

台大李吉仁教授、信驊科技林鴻明董事長、台灣產業創生平台黃日燦創辦人、瑞儀光電王昱超董事長。圖片來源:台灣產業創生平台

李吉仁:邁向無限賽局:策略思維與執行力

臺灣大學國企系名譽教授暨誠致教育基金會董事長李吉仁表示,在商業世界裡,很少看到真正一次性的賽局,除非是賣地攤貨,今天賣完,明天就沒有了,那就是有限的賽局,所有的商業賽局其實都是無限賽局。

無限賽局的關鍵不在賽局本身,而在於我們的心態。因此,即使你無法選擇賽局,也不知道這個賽局明天是否結束,但你可以選擇用有限思維或是無限思維,去應對變化與存續。

無限賽局應用在經營上有幾個重點:第一,規則本身會變動;第二,你現在的思維決定了最終的長期目標;第三,競爭對手不是他人,而是你自己。你要如何打敗過去的自己,迎接未來的自己,從未來的自己來看你明天要做什麼。

另一個重要點是,KPI不是外在的,而是你內在的要求,其實就是持續前進,才能保持永續。如果你專注於企業的發展,你會發現在追求成長的過程中,沒有一個人能自然而然達到最終的永續,從成長到永續之間可能會出現各種情況。

然而,我們看到許多公司能夠持續發展,甚至保持永續,很大程度上取決於在轉型的環境中,能去面對非線性的轉變;許多證據顯示,這個環境的挑戰越來越大。

在公司的發展過程中,轉型是必經之路。轉型本來就是常態。轉型到底好不好?事實上,答案可能出乎你的意料。麥肯錫數據顯示,只有低於1/3的少數公司成功。為什麼不是超過一半?往往就是冰山下的三大部分沒有跟上;組織沒跟上去、沒有對的人才、文化沒改變。其中的關鍵更在領導力,特別是轉型領導力。通常,一家公司的問題都在前三排,關鍵更在主席台,東方社會制度不是那麼健全,老闆的領導力就相當關鍵,才能帶動轉型,這件事愈來愈重要。

台灣企業經常會低估領導力的需要,覺得老闆在,就是領導力,但是老闆的領導力也有不靈或是退休時,我們過度低估領導力的重要性,高估它的難度。如果你站在現狀看未來,就不敢看太遠;瑞儀就是敢相信,所以跳三級,而絕大部分人是看到才相信。你相信明天,不敢相信後天;但從長遠回來看,才知道未來機會在哪裡。

此外,在轉型過程中,有兩件事很重要,第一,大家都要學新技能,這個新技能要如何產生,就要改變傳統的績效管理模式,把任務、策略與個人發展目標都加進去。第二,身為領導者,你要從自己開始改變,因為,無限賽局是你選擇出來的,是你的心態導引你的行動才能鋪展出來。

我的觀察是,很多公司都建構沒有中長期思維的習慣,都是客戶告訴你機會在哪裡,但是也只告訴你未來一兩年的機會。在此慣性下,等到有一天要開闢新賽道,就發現自己沒能力。

其實,建構中長期思維的習慣並不難。首先,策略不是水晶球要看得很精確,而是回到公司核心能力去思考。其次,台灣老闆太機靈,對機會的判斷是從生意來,而不是從公司來看,所以也影響了員工無限賽局能力。所以領導者如果要啟動改變,就要先讓組織3/4的員工也認為要改變。

*本論壇特別感謝下列贊助企業:台企再造管理顧問股份有限公司、中華電信、CRIF中華徵信所、舊振南食品股份有限公司、環球晶圓股份有限公司、光寶科技、緯穎科技、PHI Capital & 卓毅資本、統一資訊。