9月26日,台灣產業創生平台於台北晶華酒店舉辦的「2025年台灣企業升級轉型論壇:從有限賽局邁向無限賽局」已圓滿落幕,今年吸引300多位各界菁英與會,迴響相當熱烈。

台灣企業升級轉型論壇自2019年舉辦以來,始終維持堅定的核心理念及使命,即推動成熟企業「老創新生」,讓台灣的成熟企業與老字號企業透過升級轉型再度興盛,台灣的整體經濟就能迎來大發展。

今年出席論壇者較往年踴躍許多,究其原因,一方面全球經濟變動日漸加劇,企業除了調整腳步,因應市場變化外,更重視學習與交流,團隊合作力量大。另一方面,已邁入第7年的論壇,是目前台灣唯一以企業升級轉型為主題所舉辦的大型論壇;7年以來,不僅匯集產官學界的重量級領袖,一齊從「後天」的視角來思考「今天」的策略,更為台灣的成熟企業如何脫胎換骨,提出最務實的建言及最前瞻的趨勢,逐年受到企業領導人的重視與參與。

論壇以「從有限賽局邁向無限賽局」為大會主題,聚焦台灣企業受到今年美國貿易政策快速激烈調整、地緣政治衝突強度日趨增高、AI 商機引擎持續加溫等局面下,如何面對外部機會與挑戰。

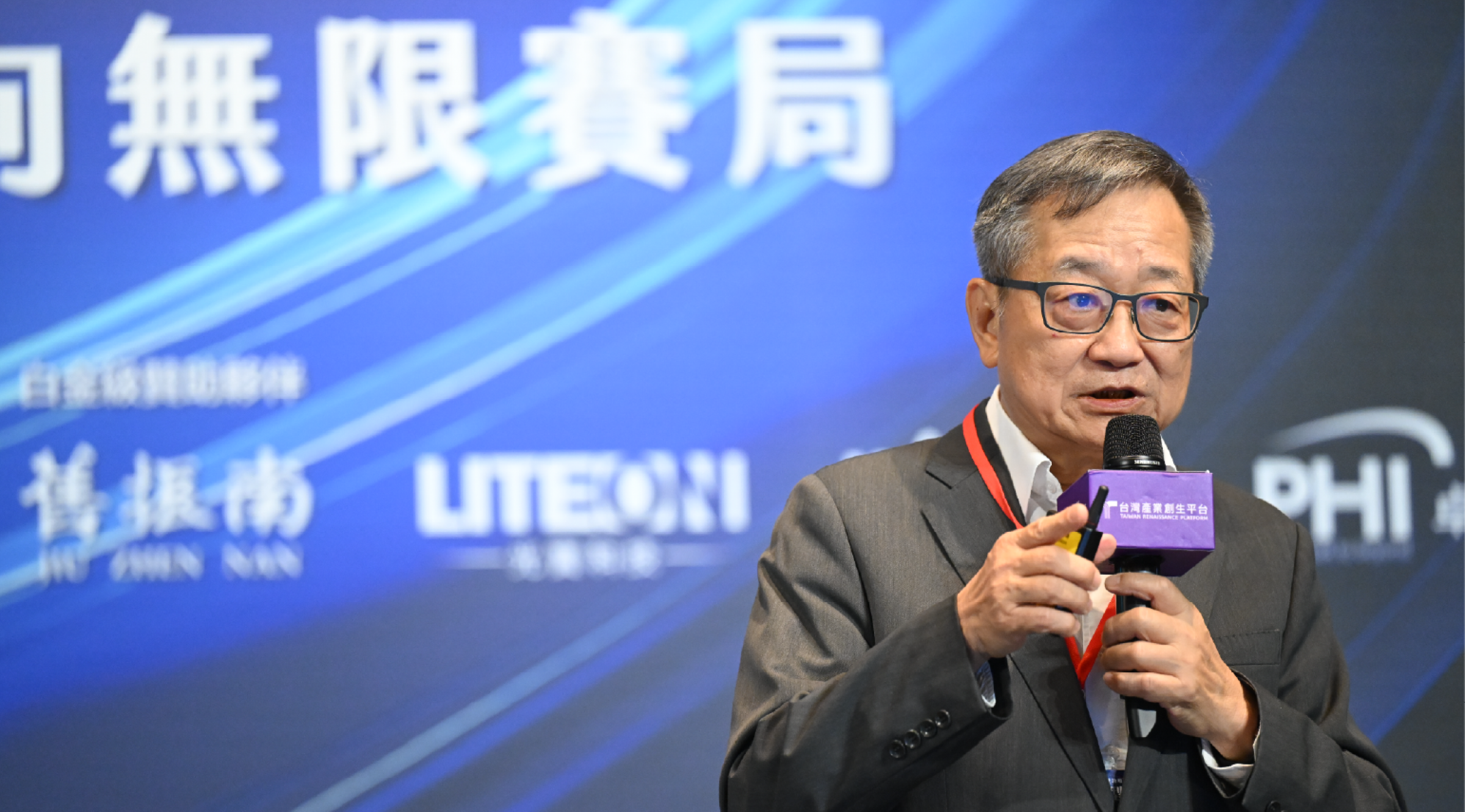

同時,論壇也發布最新出爐的《2025年台灣企業升級轉型調查白皮書》,由台灣產業創生平台創辦人暨董事長黃日燦深度剖析台灣企業的經營現況與未來建言,提供企業升級轉型的全面洞察。

以下為本次論壇的重點內容摘要。

葉俊顯:推動3項重要政策,協助台灣企業打造更具韌性的經濟未來

國發會長期在推動台灣產業升級、數位轉型與永續發展上扮演關鍵角色,今年甫上任的國發員會主委葉俊顯宣布,國發會將推動3項重要政策,以協助台灣產業快速升級,打造更具韌性的經濟未來。

國家發展委員會葉俊顯主委。圖片來源:台灣產業創生平台

第一項政策是推動「AI新時代建設」。他表示,這項建設將會對台灣有深遠影響;未來只要有晶片,基本上都會轉向生成式晶片。

此外,不同於以往十大建設偏重於基礎建設,這次的 AI 新十大建設將深入到每個人的生活,帶領台灣邁向新高峰,讓經濟逐步起飛。AI 是全球產業升級的重要引擎,而台灣在 AI 硬體製造上具有關鍵地位,因此政府會積極推動,提升企業產值,創造高薪就業,讓台灣 AI 實力成為全球頂尖。

第二項政策是打造「六大區域產業及生活圈」。為落實總統賴清德提出「均衡台灣」的施政方針,國發會將與相關部會共同推動六大區域產業及生活圈。

六大區域包含:北北基宜的「首都圈黃金廊帶」、桃竹苗的「桃竹苗大矽谷」、中彰投雲的「精密智慧新核心」、嘉南高屏的「大南方新矽谷」,宜花東屏南的「東部慢活城鄉」,以及金馬澎的「低碳樂活離島」;預計達成三大政策目標:增加就業、提高薪資、繁榮地方。

第三項政策是推動「地方創生」。在國際大環境挑戰下,政府會和企業同行;不只持續發展AI,也會協助各行各業導入AI,加速產業升級,同時兼顧區域均衡,透過地方創生計畫的推動,打造地方的永續與共好。

黃日燦:顧眼前,更要超前部署,才能邁向無限賽局

《2025年台灣企業升級轉型調查白皮書》的主題是「從有限賽局邁向無限賽局」,台灣產業創生平台創辦人暨董事長黃日燦指出,每年因應外部挑戰與機會所進行的調查白皮書,今年外部機會增加很多;人工智慧的日行千里、新興市場的崛起帶給大家更多機會,其中,紅色供應鏈崛起與人口老化,是他個人認為企業會面臨的最大挑戰,所以企業要想辦法從有限賽局邁向無限賽局。

黃日燦分享今年的調查,有10個重點發現:首先,調查顯示,超過1/3的台灣企業將重心放在處理立即性的挑戰;例如地緣政治、通膨、匯率、紅色供應鏈及人口老化等問題。台灣企業在應對這些短期衝擊時非常靈活,「兵來將擋,水來土掩」,但對於需要長期布局的挑戰,關注程度相對較低。

其次,台灣企業非常務實,主要專注於可觸及的技術與硬體升級,例如人工智慧應用、供應鏈技術、能源轉型及數據分析等。然而,對於較為抽象的未來商機或需要超前部署的領域,企業往往認為是「打高空」,較少納入實際的商業計畫中。

第三,面對「挑戰」,鬥志高昂。今年調查顯示,超過6成的企業表示未來3年內會「加碼投資」以應對外部挑戰,這個比例較往年高出約20%至30%。顯示除了頂尖的前段班企業,許多體質強韌但進展較慢的「中堅成熟企業」也展現出強烈的求生意志與行動力。

第四,掌握機會,更為積極。相較於應對挑戰,台灣企業在面對市場機會時更為積極。有7成以上的企業表示,會為了掌握機會而加碼投資,比應對挑戰的比例(64%)更高。

第五,併購思維顯著提升。調查顯示,約2成的企業已有併購經驗,另有25%企業表示正在考慮併購,合計約佔45%,較往年約1/3的比例有顯著提升,顯示企業開始更認真看待透過外部成長來擴張的可能性。

第六,併購目標清晰務實。考慮併購的企業,主要動機是為了「進入新市場」、「強化技術」及「擴大規模」。其中,最受關注的三大併購類型分別是:國內整併 (約39%)、 投資新創(約28%),顯示企業對技術升級的迫切需求;而海外併購(約27%),受地緣政治與紅色供應鏈影響而增加。

第七,「知行落差」依然存在。儘管企業普遍認同國際化、引進策略性股東及調整董事結構的重要性(認同度皆超過6成,甚至8成),但在未來3年內真正會採取行動的比例卻低很多。例如,超過8成企業認同引進策略性股東,但實際上,一半的企業並不會去做,顯示知道與做到之間有很大的差距。

第八,經營調整偏重市場策略。企業在調整經營時,重心仍然放在熟悉的「市場策略」,也就是如何銷售產品。然而,在當前「跨國在地經營」的趨勢下,同等重要甚至更重要的「組織調整」,卻尚未受到足夠的重視。

第九,習慣單打獨鬥,不擅借力使力。台灣企業普遍非常有自信,傾向於靠自己的力量解決問題。調查顯示,僅有5%的企業認為需要外部資金,6%認為需要外部顧問。這種「不求人」的文化,可能使企業錯失利用外部資源加速成長的機會。

第十,自我評價與現實有落差。調查發現,有42%的企業自我評價高於實際表現,同時也有35%的企業自我評價低於實際表現。這種自我認知不夠精準的現象,主要源於對產業資訊及競爭對手的數據掌握不足,多半依賴「憑感覺」來判斷。

總結調查發現,黃日燦表示,有限賽局仍是台灣企業目前主流的經營思維,邁向無限賽局,應是台灣企業未來脫胎換骨的關鍵。換言之,台灣企業顧眼前,還要看未來,更要超前部署;同時應軟硬體兼顧,加強戰力,擴大商機;左右腳也應並用,勇敢跨大步向前進;跨國在地經營是趨勢,組織調整須與國際化同步;並應引外力破除決策盲點,打群架加速成長力道。

2025年台灣升級轉型論壇合影。圖片來源:台灣產業創生平台

*本論壇特別感謝下列贊助企業:台企再造管理顧問股份有限公司、中華電信、CRIF中華徵信所、舊振南食品股份有限公司、環球晶圓股份有限公司、光寶科技、緯穎科技、PHI Capital & 卓毅資本、統一資訊。